Warum nach Knossos?

Wer Kreta besucht hat, ohne Knossos gesehen zu haben, ist umsonst gereist. Ungefähr fünf km vom südlichen Stadtrand von Heraklion befindet sich die wohl bedeutendste Ausgrabungsstätte von Kreta, der Palast von Knossos. Dieser ist untrennbar mit den mystischen Erzählungen, vom Minotaurus, vom König Minos, dem Baumeister Daidalos und seinem Sohn Ikarus verbunden. Ebenso steht er als Synonym für die Geschichte der Minoer und als Wahrzeichen für die Entstehung der ersten europäischen Hochkultur.

Der vorliegende Beitrag erhebt nicht den Anspruch, ein umfassender Führer durch die Ausgrabungsstätte zu sein. Vielmehr möchte er besondere Impressionen aus Knossos vermitteln. So soll auf einige interessante Teile des Palastes hingewiesen werden, die sich der Besucher beim Rundgang nicht entgehen lassen sollte. Zudem wird auf Zusammenhänge und Erkenntnisse aufmerksam gemacht, die bei den offiziellen Führungen aus Zeitgründen fast immer zu kurz kommen.

Alte und neu Paläste

Das, was wir heute in Knossos sehen, sind die von Sir Arthur Evans ausgegrabenen Überreste des zweiten Palastes von Knossos. Während Erdbeben die ersten Paläste in Malia und Phaistos um 1700/1750 v.u.Z. weitgehend zerstörten, war der Palast von Knossos nicht komplett zerstört. Dadurch konnten die Minoer durch Reparaturen, Umbauten und Erweiterungen in Knossos einen neuen Palastkomplex errichten. Dieser war nicht nur aus architektonischer Sicht und wegen seiner bautechnischen Lösungen bemerkenswert. Auch seine Ausstattungen mit prachtvollen Wandbildern übertrafen in der damaligen Zeit die der anderen großen Paläste in Phaistos und Malia. In seiner Herrlichkeit konnte sich der Palast von Knossos in jener Zeit durchaus mit den großen Palästen in Ägypten und dem vorderen Orient messen.

Auch auf anderen Gebieten, wie z.B. der Keramik, des Goldschmiedehandwerks und der Steinschneidekunst wurden Produkte hergestellt, die in der ägäischen Welt, in den Herrscherhäusern der Levante und in Ägypten äußerst begehrt waren. Und so bewertet Evans die Zeit der neuen Paläste, die neue Palastzeit (ca. 1700 bis 1450 v.u.Z.), als das goldene Zeitalter Kretas.

Der Weg in den Palast

Der Westhof

Ebenso wie vor 3.500 Jahren gelangen auch heute die Besucher des Palastes über den Westhof auf das Gelände der Ausgrabungsstätte. Kennzeichnend für den Westhof sind sogenannte Prozessionsstraßen, die den Hof durchschneiden. Die mit Platten gepflasterten Prozessionsstraßen liegen etwas über dem Niveau des übrigen Areals. Die Westfassade grenzte zu minoischer Zeit das Innere des Palastes zum Westhof ab. Somit bot sich damals dem aus Westen kommenden Besucher eine massive Fassade mit diversen Vor- und Rücksprüngen.

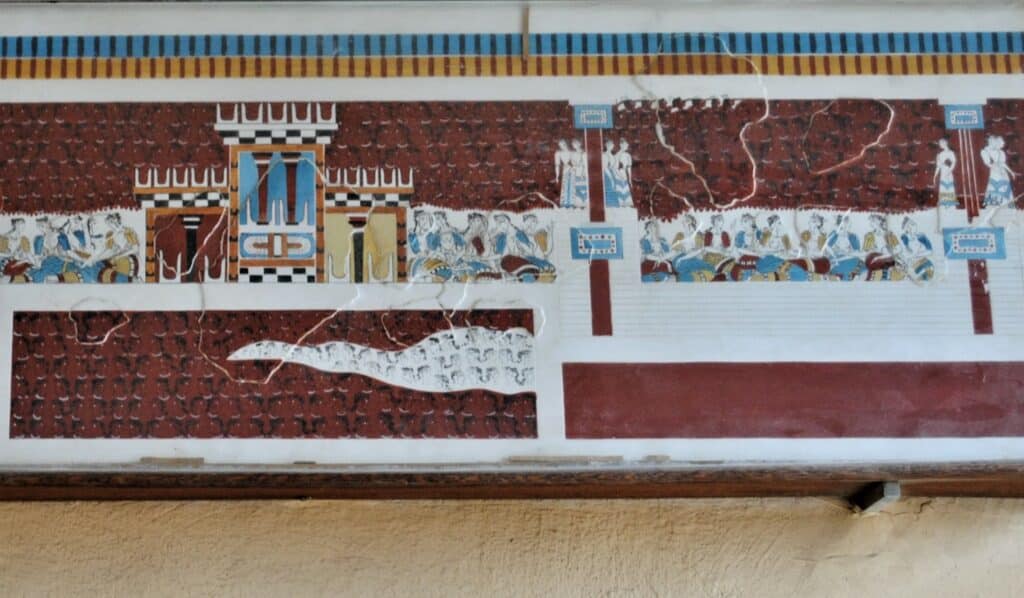

Die meisten Altertumswissenschaftler gehen davon aus, dass der Westhof als Ort für religiöse Veranstaltungen unter Teilnahme der Bewohner der Stadt Knossos gedient hatte. Diese Einordnung wird auch durch Darstellungen in Fresken, wie z.B. im Sacred Grove and Dance Fresko gestützt. Die Darstellungen auf diesem Fresko werden heute auf den Westhof des Palastes verortet. Dabei wird besonders auf die Ähnlichkeiten der dargestellten Prozessionswege im Fresko mit denen auf dem Westhof verwiesen. (1)

Am südlichen Ende der Westfassade trifft der Besucher auf die Überreste des Westpropylon – einer Säulenhalle, die als Eingang zum Palast diente. Zur Zeit der Minoer muss dies ein eindrucksvoller Bau mit einer hohen Holzsäule gewesen sein. Nach der freigelegten Basis dieser Säule ergibt sich eine geschätzte Höhe der Säule von 5,50 m. (2).

Der Prozessionskorridor mit beeindruckenden minoischen Wandfresken

Wie zu minoischen Zeiten, kommt der Besucher heute über den sogenannten Prozessionskorridor in den Palast. Der Prozessionskorridor war zu Zeiten der Minoer ein schmaler Gang, der vom Westpropylon abzweigte. Während die Besucher diesen Korridor durchschritten, passierten sie ein riesiges Wandfresko. Dieses dekorierte den gesamten Prozessionskorridor und stellte einen riesigen Prozessionszug mit über 150 Teilnehmern dar. Die darauf abgebildeten Männer und Frauen in vornehmen Gewändern trugen kostbare Geschenke und rituelle Gefäße. Angeführt wurde der Zug durch den Lilienprinzen. Er ist besonders herausragend dargestellt, mit einem Kopfschmuck aus Lilien und Pfauenfedern. Nicht wenige fragen sich daher, ob der Lilienprinz nicht den Priesterkönig im Prozessionszug verkörpert. Eine der vielen offenen Fragen, die uns die Minoer hinterlassen haben.

In der Mitte der heiligen Prozession stand eine übergroße weibliche Figur, die offenbar eine weibliche Gottheit verkörperte. Diese Darstellung unterstreicht einmal mehr, die zentrale Bedeutung, die weibliche Naturgottheiten in der minoischen Religion hatten. Ein besonders prachtvoll gestalteter Fußboden mit blauen Schieferplatten und rotem Stuck (siehe Bild oben) verstärkten den präsidialen Charakter dieses Teils des Palastes. Welchen Eindruck die Besucher zu minoischen Zeiten beim Durchschreiten des Korridors gehabt haben müssen, hat Prof. Panagiotopoulos für mich eindrucksvoll nachempfunden:

„Der Gang zwischen unzähligen stillen Figuren, die mit ihren kostbaren Gaben an einer immerwährenden Zeremonie teilnahmen, muss einen extrem einschüchternden Eindruck auf jeden Betrachter gehabt haben. Dieser Anblick hätte sogar eintretende Kinder einer modernen Schulklasse zum Schweigen gebracht.“

Diamantis Panagiotopoulos – Das minoische Kreta (3)

Der heutige Besucher folgt dem ehemaligen Prozessionskorridor auf einem nachgebauten Weg in Form eines Steges. Dabei kommt er an drei rekonstruierten Fresken aus dem Prozessionszug vorbei, unter denen sich auch das Fresko des Lilienprinzen befindet. Außerdem gelangt er auch an das sogenannte Südhaus, welches sich unterhalb dieses Weges befindet. Schließlich bildete dieses Haus zu minoischer Zeit die südliche Grenze des eigentlichen Palastkomplexes.

Das geheimnisvolle Doppelhorn

Bevor der Besucher den rekonstruierten Weg des Prozessionskorridors verlässt, stößt er auf ein nachgebautes Doppelhorn. Ebenso wie die Doppelaxt war das heilige Doppelhorn zur Zeit des zweiten Palastes ein bedeutendes religiöses Symbol.

Die ursprünglich aus Kalkstein gefertigten Doppelhörner galten im minoischen Kreta als Sinnbild unzerstörbarer Lebenskraft. Sie gehörten zur Ausstattung der königlichen Paläste sowie zur Verzierung der Altäre in den Heiligtümern. Zudem stehen sie im engen Zusammenhang mit der Verehrung der Minoer für den Jahres- und Vegetationsgott und seiner jährlichen Wiedergeburt (vgl. dazu Beitrag Aus dem Leben der Minoer Abschnitt „Was ein kleines Bronzevotive erzählt“). Damit wird auch die Verbindung der minoischen Kultur zu denen in Anatolien und der Levante sowie zu babylonischen und ägyptischen Kulturkreisen belegt. Schließlich wurde der Mythos vom Vegetationsgott Baal und seiner jährlichen Wiedergeburt in Ugarit im 14. JH v.u.Z. auf Tontafeln niedergeschrieben. (4)

Das Zentrum des Palastes

Der Zentralhof

Unmittelbar nach dem Doppelhorn zweigt der Prozessionskorridor nach links ab und führt zu den prächtigen Südpropyläen sowie zum Zentralhof, als zentralen Bereich des Palastes. Seine Ausmaße betragen 50 x 25 Meter, eine Größe, die nahezu identisch mit den Abmaßen der Paläste in Phaistos und Malia ist. Bei der architektonischen Gestaltung des Palastes spielte dieser Hof eine zentrale Rolle.

An seinen Längsseiten wird er durch den Ostflügel und den Westflügel des Palastes begrenzt. Beide Flügel enthielten wichtige Räumlichkeiten. Die Benennungen dieser Räumlichkeiten gehen auf den Ausgräber Sir Arthur Evans zurück. Dabei trug Evans einerseits der Auffindungssituation bei den Grabungen Rechnung. Andererseits ließ er sich auch von seinen persönlichen Inspirationen zur Geschichte der Minoer sowie zu möglichen Nutzungen der Räume leiten.

Evans definierte für den Westflügel des Palastes zwei wesentliche Funktionen. So waren die Gebäudeteile zu minoischer Zeit die zentralen Schauplätze des Palastkultes. Gleichzeitig waren hier die wichtigsten Depots, in denen Vorräte und kostbare Gegenstände gelagert wurden (5). Dementsprechend benannte er die Räume und Gebäudeteile des Westflügels wie folgt:

- die Südpropyläen

- das Piano Nobile

- den Thronsaal

- die zentralen Lagerräume (Komplex der Westmagazine)

- die zentralen Heiligtümer mit den Schatzkammern

Der Ostflügel, auf der dem Westflügel gegenüberliegenden Front, umfasst u.a.

- die von Evans als Wohnräume des Königs und der Königin identifizierten Räumlichkeiten

- das große Treppenhaus sowie

- Werkstätten und weitere Lagerräume

Die Südpropyläen

Hierbei handelte es sich um zwei Säulenhallen, die als kontrollierter Eingang in die offiziellen Räume des Palastes diente. Die Südpropyläen wurden von Evans mit anderen Teilen der Westfassade rekonstruiert. Obwohl diese und andere Rekonstruktionen unter Wissenschaftlern z.T. kritisiert werden, bilden sie doch heute einen der eindrucksvollsten Teile der Ausgrabung.

Die Propyläen bestanden aus Hallen mit Säulenpaaren und einem Pfeilerpaar. Davon sind je eine rekonstruierte Säule und ein rekonstruierter Pfeiler auf dem linken Teil des Bildes oben erkennbar. Während die Säulen eine ausschließlich tragende Funktion für die Deckenkonstruktion hatten, markierten zwei Pfeiler den Eingang zum Obergeschoss mit den offiziellen Räumen des Palastes, dem sogenannten Piano Nobile. Dazu schließt sich eine entsprechende Treppe unmittelbar an die Pfeiler an. Diese Treppe ist in der Mitte des Bildes zu sehen. In dem Bereich zwischen Treppe und dem Zentralhof (Bildmitte) befindet sich der Ort, an welchem Evans bereits in der zweiten Grabungswoche die Tontafeln mit der Linear-Schrift-B fand (siehe dazu Beitrag: Der Entdecker der Minoer – Abschnitt „Erste Entdeckungen – eine Weltsensation“).

Das Piano Nobile

Über die bereits genannte Treppe gelangen wir von den Südpropyläen in das Obergeschoss des Westflügels. Dieser Teil wurde von Evans komplett restauriert. Damit wurden zum einen die darunterliegenden Räume geschützt und abgedeckt. Ebenso wollte er auch das Gesamtbild des Obergeschosses wiederherstellen. Dabei stützte er sich vordergründig auf die erkennbare architektonische Gestaltung des Obergeschosses (Säulen- und Pfeilerfundamente), als auch auf die herabgestürzten Freskenbruchstücke, die im Untergeschoss gefunden wurden. Diese Bruchstücke von Fresken aus dem Obergeschoss hatten Kulthandlungen und Darstellungen von Heiligtümern zum Inhalt.

Dementsprechend erkannte Evans die Struktur des Obergeschosses in einem Korridor, von dem man rechts und links in entsprechende Räume abzweigen konnte. Evans benannte die Räume als dreisäuliges Heiligtum, als große Halle sowie als Kulthalle.

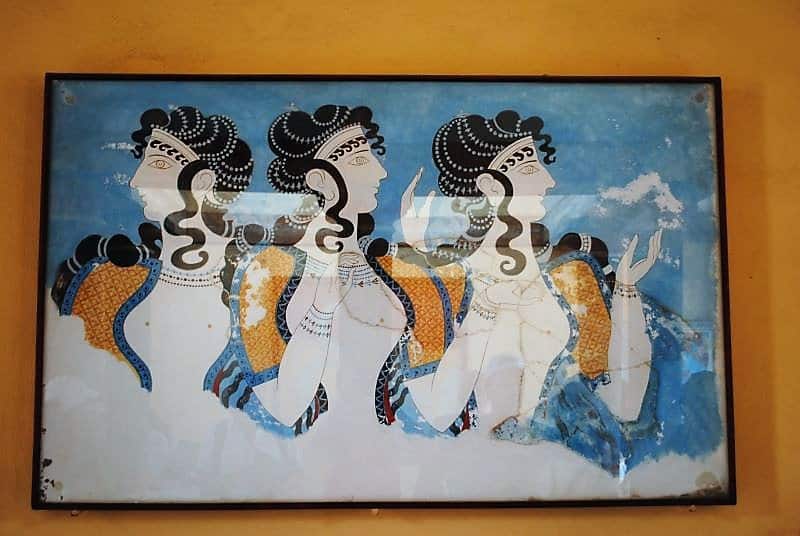

Ein besonders sehenswerter Teil in diesem Bereich ist der Raum mit den Freskenkopien, der sich am nordöstlichen Ende des Korridors befindet. Dieser Saal wurde von Evans komplett restauriert und enthält eine Vielzahl von rekonstruierten Fresken, die im gesamten Palast platziert waren.

Der Komplex des Thronsaals

Zeugnis minoischer Kultur und Baukunst

Für mich persönlich ist der Komplex des sogenannten Thronsaals am nördlichen Ende des Westflügels einer der schönsten Bereiche des Palastes. Bereits in der dritten Ausgrabungswoche im Jahr 1900 stießen die Arbeiter bei ihren Grabungen auf diesen Komplex. Ausgehend von der Auffindungssituation und den gefundenen Artefakten datierte Evans dessen Entstehungszeit auf die letzte Palastphase, also in das ausgehende 15. Jahrhundert. Somit ist dieser Komplex dem Zeitabschnitt zuzuordnen, den Evans als das goldene Zeitalter der Minoer benannte.

Der Besucher betritt den Thronsaal zunächst über einen Vorraum vom Zentralhof aus. Dabei beeindruckt als Erstes ein Teil des originalen Fußbodens, wie er vor 3.500 Jahren verlegt wurde. Zudem fällt hier auch ein Thron aus Holz ins Auge.

– Foto HUB –

Schon beim Eintritt in den Hauptraum wird der Besucher von zwei prächtigen Wandbildern mit Greifen beeindruckt. An der Längsseite des Raumes rahmen zwei Greifen einen Thron aus weißem Alabaster ein. Evans war überzeugt, dass es sich hierbei um den Thron des Herrschers von Knossos handelte. Unterhalb der Fresken sehen wir Sitzbänke. Ebenso wie im Vorraum finden wir auch hier den Fußboden aus Eisensteinblöcken.

Auf der dem Thron gegenüberliegenden Seite des Raumes befindet sich ein abgesenkter Bereich, welcher über einige Stufen aus Alabaster erreicht wird. Die gesamte Anlage dieses abgesenkten Bereiches identifizierte Evans als Kultbassin für religiöse Handlungen. Aufgrund der Auffindungssituation schlussfolgerte er, dass der gesamte Komplex für Kulthandlungen, wie Salbungszeremonien etc. eingerichtet wurde (6). Diese Handlungen verfolgte der Priesterkönig von seinem Thron aus, während andere Persönlichkeiten offensichtlich auf den an den Wänden verlaufenden Bänken Platz genommen hatten.

Wo ist der Thron des Minos abgeblieben?

Bei den Führungen durch die Ausgrabungsstätte erzählen die Fremdenführer gern die Geschichte über eine Kopie des Thrones. Eine Story, die schließlich auch in verschiedenen Publikationen nachzulesen ist. Demnach befindet sich eine Kopie des Thrones im Internationalen Gerichtshof (IGH) in Denn Haag und soll als Platz für den Vorsitzenden des Gerichtshofes dienen. Damit soll an die Figur des König Minos als weiser Richter und Gesetzgeber erinnert werden. Allerdings entspricht diese Geschichte, so schön sie sich anhört, nicht ganz der Wahrheit.

Der Freiburger Wissenschaftler Prof. Dr. Fahrenberg ist dieser Geschichte nachgegangen und hat hierzu einen ausführlichen Schriftverkehr mit dem IGH, der Carnegie-Stiftung in Denn Haag sowie der griechischen Botschaft in Denn Haag geführt. Infolgedessen konnte Prof. Fahrenberg folgende Zusammenhänge und Abläufe ermitteln (7).

Im Mai 1913 veranlasste der damalige Ministerpräsident von Griechenland Eleftherios Venizelos, dass eine Marmor-Kopie des Thrones des Minos aus dem Thronsaal als Schenkung an den Friedenspalast der Carnegie-Stiftung in Den Haag übergeben wird. Dieser Friedenspalast ist heute Sitz des IGH, aber weiter im Besitz der Stiftung. Ebenso wie viele andere Länder hatte Griechenland mit der Kopie des Thrones zur Ausstattung des 1913 eingeweihten Friedenspalastes beigetragen. Durch die Carnegie-Stiftung wurde die Kopie des Thrones im öffentlichen Bereich des Friedenspalastes aufgestellt, wo sie sich noch immer befindet. Auch nachdem der IGH seinen Sitz im Friedenspalast genommen hatte, blieb die Kopie des Thrones im Besitz der Stiftung. Ganz offensichtlich ist weder der Carnegie-Stiftung noch dem IGH der Zusammenhang der Schenkung mit der Rolle von König Minos als gerechter Richter und Gesetzgeber bekannt. Venizelos hatte bei der Schenkung in seinem Brief nicht auf diesen Zusammenhang aufmerksam gemacht, sondern dies natürlich als bekannt vorausgesetzt.

Wie der Thronsaal in den Schlaf der Geschichte versank

Mit „Schlussszene“ überschreibt Evans im Band IV von „The Palace of Minos at Knosso“, jenen Abschnitt, der die Umstände der Ausgrabungen des Thronsaals und gleichzeitig die Umstände seiner Vernichtung beschreibt. Er schildert, wie der Thronsaal in der obersten Grabungsschicht gefunden wurde. Nach Evans somit ein Beweis, dass dieser Teil des Palastes in der letzten Phase des Palastes (LM II – Beginn der spätminoischen Epoche – ausgehende neue Palastzeit) errichtet wurde. Diese Einschätzung belegt er darüber hinaus mit in dieser Grabungsschicht gefundenen Keramikscherben, die eben jener Epoche zugeordnet werden.

Neben der Lage des Thronsaals in den Grabungsschichten erregten weitere Funde bei der Ausgrabung das besondere Interesse von Evans. Bei der Ausgrabung stießen die Arbeiter auf Tongefäße, die für Salbungsrituale verwendet wurden und auf Pithoi, die Salbungsöle bevorrateten. Die Auffindungssituation dieser Gefäße ließ darauf schließen, dass gerade eine rituelle Salbung vorbereitet wurde, als eine Katastrophe über Knossos hereinbrach. Offensichtlich hatten die Diener, die mit den Vorbereitungen befasst waren, keine Möglichkeiten sich auf diese Katastrophe vorzubereiten und wurden von den Ereignissen überrascht.

Analoge Feststellungen ergaben sich auch bei anderen Ausgrabungsstellen, z.B. in den Werkstätten des Ostflügels des Palastes. All dies führte Evans zu dem Ergebnis, dass die finalen Zerstörungen in Knossos die Folgen von Erdbeben gewesen sein müssten. (8)

Der Mitstreiter von Evans und langjähriger Kurator von Knossos, John Pendlebury, beschrieb das tragische Ende der minoischen Kultur sehr eindrucksvoll:

„An einem Frühlingstag, während der heftige Südwind die Flammen brennender Balken waagerecht nach Norden trieb, ist Knossos gefallen. … Der Thronsaal wurde in völliger Unordnung aufgedeckt. In einer Ecke lag ein umgestürztes Ölfaß, Kultgefäße waren offenbar eben gebraucht, als die Katastrophe eintrat. Es scheint, als sei der König gerade in den Saal geeilt, um (zu spät) eine letzte feierliche Handlung zur Rettung seines Volkes zu vollziehen.„

Georg Karo „Greifen am Thron“ – (9)

Vorratslager und Schatzkammern

Die Lagerräume des Palastes

Zentraler Lagerort des Palastes waren die Westmagazine. Sie bilden den Abschluss des Westflügels zum Westhof hin. Die Westmagazine umfassten insgesamt 16 Kammern, die der Bevorratung von Öl, Getreide und Wein sowie der versteckten Lagerung von wertvollen Gegenständen dienten. In den Kammern bewahrte man die Produkte in großen Vorratsgefäßen, sogenannten Pithoi, auf. Daraus ergibt sich für die Westmagazine ein mögliches Lagervolumen von über 78.000 Ltr. Öl oder Wein, was einer Liefermenge von fast vier modernen Tanklastzügen entspricht.

Als wir 1997 erstmals Knossos besuchten, konnte man die Westmagazine fast noch in dem Zustand sehen, wie sie von Evans ausgegraben worden waren. Einige Jahre später hatte man die Magazine mit Überdachungen versehen, um die Anlagen zu schützen. Zwar ist die Notwendigkeit dieser Schutzmaßnahme einzusehen, allerdings schmälert sie etwas den visuellen Eindruck. Aus meiner ganz persönlichen Sicht war der Blick auf die Westmagazine 1997 ursprünglicher und vermittelte die Auffindungssituation bei der Ausgrabung eindrücklicher.

Foto HUB

Veränderte Nutzungen in verschiedenen Palastphasen

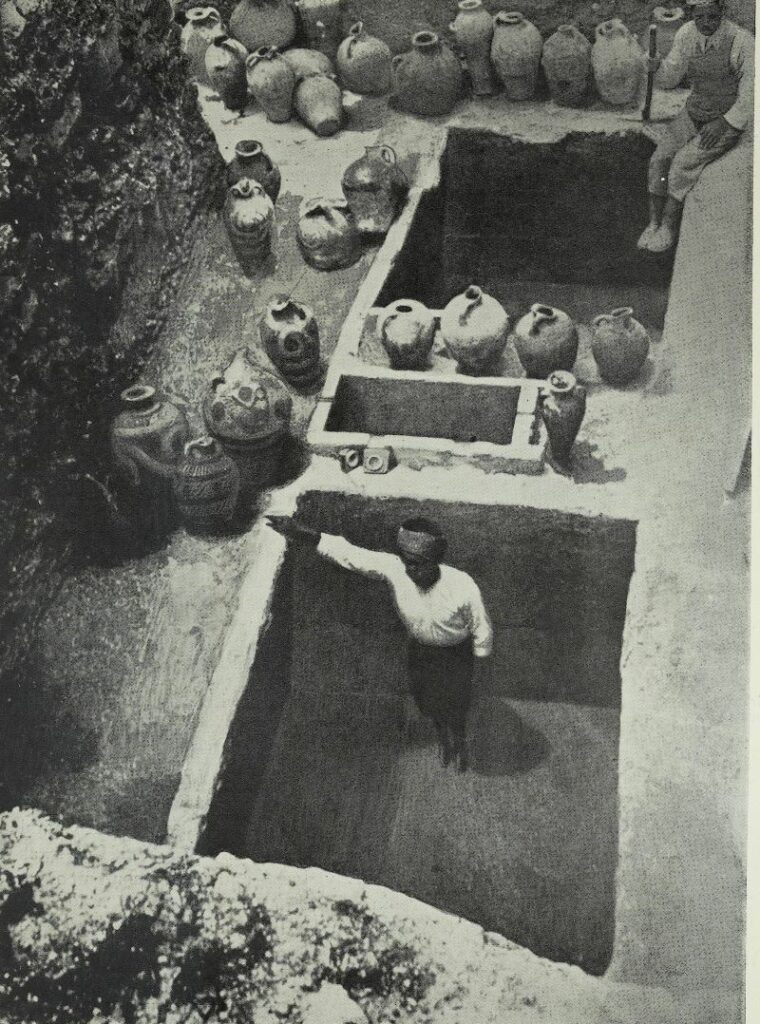

Die einzelnen Kammern der Magazine zweigten von einem langen Korridor ab. Diesen nannte Evans die „lange Galerie“, auf dem Bild aus 2010 vor den Kammern zu sehen. Sowohl in den Kammern, wie auch auf der langen Galerie, wurden bei den Ausgrabungen kastenförmige Vertiefungen vorgefunden – siehe Bilder oben. Die kretischen Ausgräber haben sie als „Kassels“ bezeichnet und Evans nannte sie „Cists“. Diese Cists waren zum Zeitpunkt der Ausgrabungen mit Bodenplatten abgedeckt. Obwohl die Cists in den Kammern und der Galerie keine vollständigen Artefakte enthielten, deuteten doch aufgefundene Überreste von karbonisierten Holz, Goldfolie u.a. auf eine versteckte Lagerung von Schätzen bzw. wertvollen Gegenständen des Palastes hin. Vermutlich deswegen bauten die Minoer den Korridor und seine Zugänge in den verschiedenen Palastphasen mehrfach um, offenbar um diesen Teil der Westmagazine besonders zu schützen.

Erst in der Schlussphase, beim Übergang von der Neuen Palastzeit zur Finalen Palastzeit, erfolgt die Nutzung der Kammern der Westmagazine und der Galerie offensichtlich ausschließlich für die Lagerung von Öl und Wein. Die Minoer hatten die Cists nunmehr überpflastert oder als Auffangbecken genutzt.

Die heiligen Schatzkammern

Im Zentrum des Westflügels liegt zwischen den Westmagazinen und dem Zentralhof das Zentralheiligtum. Ein wichtiger Bestandteil dieses Komplexes waren die heiligen Schatzkammern. Dabei handelt es sich um einen Raum, der unmittelbar an den Komplex des Thronsaales und an den Zentralhof grenzt. In den Boden dieses Raumes waren weitere Vertiefungen eingelassen. Dabei handelte es sich um zwei große, rechteckige Gruben sowie zwei kleine sogenannte Cists.

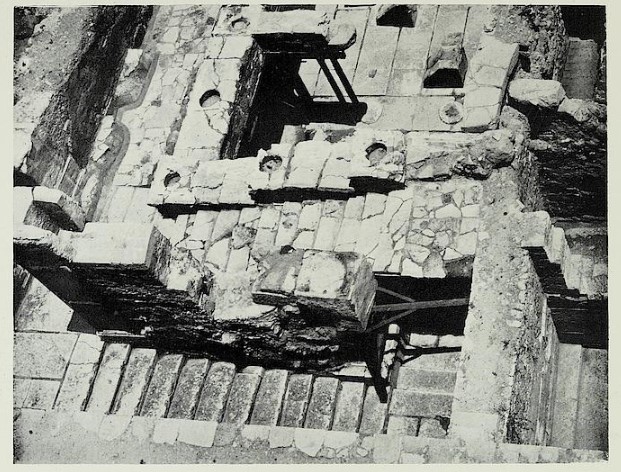

Blick in die heiligen Schatzkammern des Palastes zum Zeitpunkt der Ausgrabungen und mit den großen in den Boden eingearbeiteten Behältern, einer weiteren kleinen, oberflächlichen Cist sowie in den großen Behältern aufgefunden Keramikgefäße – Foto aus Palace of Minos Volume 1 – Seite 465 (10)

Insbesondere die größeren Gruben bargen neben einer Vielzahl von Keramikprodukten auch ganz besondere Kostbarkeiten. Dazu gehörten u.a. die Figuren der Schlangengöttinnen (siehe „Beitrag aus dem Leben der Minoer“, Abschnitt „Weibliche Naturgottheiten“).

Besondere Beachtung verdient auch die Tatsache, dass ein Teil der aufgefundenen Artefakte Analogien zu den Funden in den Schachtgräbern von Mykene aufwiesen, was als Beleg für die Importe von Kreta nach Mykene gilt. Zudem gab es Funde von gewölbten Scheiben aus Bergkristall, die in dieser Form auch am Hisarlik-Hügel (Troja) gefunden wurden.

Das große Treppenhaus

Ein beeindruckendes Zeugnis minoischer Baukunst

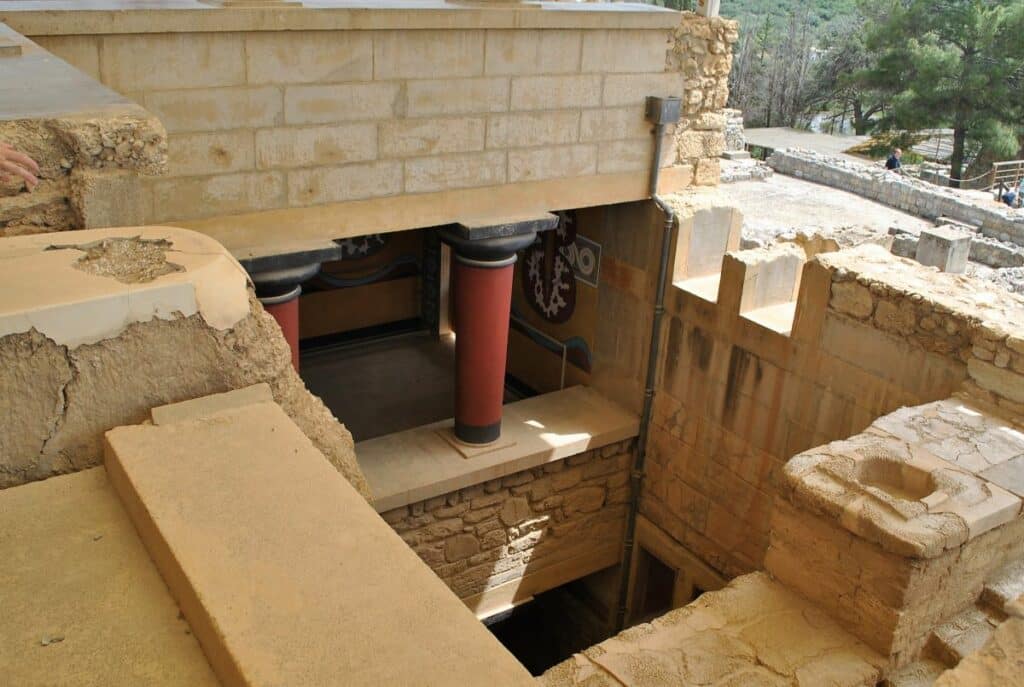

Ein zentraler Teil im Ostflügel des Palastes wird von dem rekonstruierten großen Treppenhaus eingenommen. Im Bereich des großen Treppenhauses erstreckte sich der Palast über mehrere Etagen. Dabei waren die zwei unteren Etagen in den östlichen Hang des Kephalas-Hügels eingearbeitet. Mindestens eine obere Etage befand sich über der Ebene des Zentralhofes. Die verschiedenen Etagen waren über zweiläufige Treppen verbunden, die sich in jeder Etage wiederholen. Die heute sichtbaren unteren Teile des Treppenhauses sind so erhalten, wie sie von Evans vorgefunden wurden. Aber auch im rekonstruierten oberen Teil des Treppenhauses sind Teile der originalen Konstruktion erkennbar (11).

Das große Treppenhaus wird von den Archäologen zu Recht als ein Meisterwerk der minoischen Baukunst bewertet. Es zeichnet sich durch eine filigrane Bauweise aus. Den minoischen Baumeistern ist bei seiner Errichtung eine sehr effiziente Ausnutzung des vorhandenen Raumes gelungen. Auf allen Etagen waren an der Ostseite große Fenster eingebaut, die mit den vorhandenen Lichthöfen eine natürliche Beleuchtung des Treppenhauses garantierten.

Auf jeder Etage befinden sich umlaufende Terrassen. Säulenreihen grenzen die Terrassen vom Lichtschacht ab. Eine dieser Terrassen war an den Wänden mit wundervollen Fresken verziert, auf denen achtförmige Schilde dargestellt sind. Deswegen wurde die entsprechende Etage von Evans als „Wache“ bezeichnet. Diese Fresko fand man bei den Ausgrabungen zerstört und in Einzelteilen vor. Schließlich untersuchte der britische Archäologe Prof. John P Droop die Einzelteile und stellte das Fresko wieder her. Eine Kopie dieses Fresko ist noch heute im rekonstruierten Treppenhaus zu bewundern und man sollte es sich nicht entgehen lassen. – siehe Foto unten rechts.

Eine versperrte Tür und eine riskante Ausgrabung

Nicht nur die Leistungen der minoischen Baumeister sind an diesem Teil des Palastes beeindruckend, sondern auch die Geschichte seiner Ausgrabung und seiner Rettung vor dem Zerfall.

Während der Ausgrabungen am Ostflügel stießen die Ausgräber auf eine Tür, die von innen blockiert war. Nachdem es gelungen war, diese Tür zu öffnen, wurden Baulichkeiten sichtbar, die aufsteigende und absteigende Treppenstufen sowie Treppenabsätze umfassten. Die ehemals tragenden Säulen der Treppenabsätze waren entweder nicht mehr vorhanden oder karbonisiert. Besonders unter der Ebene des Zentralhofes (Ebene 0) waren die Zwischenräume unter den Treppenabsätzen und Treppen mit Bauschutt gefüllt. Dieser bestand aus einer festen Masse, die sich aus heruntergebrochen Mauerteilen und im Wasser ausgelösten sonnengebrannten Tonziegeln gebildet hatte und ein weiteres Abbrechen der darüber liegenden Treppenabsätze und Treppenstufen verhinderte.

Die nun folgenden Grabungsarbeiten zur Freilegung der unteren Etagen nannte Evans eine reine Bergmannsarbeit (12). Dabei konnte er davon profitieren, dass zwei seiner Grabungsarbeiter erfahrene Bergleute waren. Zudem konnte er sich auf einen weiteren engen Mitarbeiter stützen, den erfahrenen Architekten Theodor Fyfe, der einen großen Anteil am Erhalt dieses und anderer Palastabschnitte hatte.

Bei den Ausgrabungen war es erforderlich, dass parallel zu den Grabungsarbeiten darüberliegende Bauteil fortlaufend durch Holzsäulen abgestützt werden mussten, um ein Einstürzen zu verhindern.

Bei den Restaurierungsarbeiten am Treppenhaus, wie auch anderer Teile des Palastes, ging es also primär darum, diese Abschnitte des Palastes der Nachwelt zu erhalten. Ohne die Restaurierungsarbeiten wäre sie zweifelsfrei verfallen und heute nicht mehr vorhanden. Der deutsche Archäologe Georg Heinrich Karo fasste die Leistungen von Evans bei der Rekonstruktion des Palastes wie folgt zusammen:

„Knossos und Arthur Evans bilden eine untrennbare Einheit zwischen dem Archäologen und seinem Arbeitsgebiet. Ohne Evans wäre Knossos, wenn ein anderer dort gegraben hätte, ein Trümmerhaufen, ohne Knossos hätte Evans nie die Krönung seines Forscherlebens gefunden.„

Georg Karo (14)

Quellen

(1) Diamantis Panagiotopoulos, „Das minoische Kreta – Abriss einer bronzezeitlichen Inselkultur“, Verlag W. Kohlhammer 2021 – Seite 117

(2) Jorgos Tzorakis Knossos – Führer zum neuen Palast, Verlag Espros, Athen 2008 – Seite 44

(3) Diamantis Panagiotopoulos, Das minoische Kreta – ebenda, Seite 114

(4) Brinna Otte, König Minos und sein Volk, Verlag Artemis und Winkler 2000, S. 191 und 371

(5) Arthur Evans, The Palace of Minos at Knossos – Volume 1, Macmillan and Co. Limited, London 1921, S. 498; https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/evans1921bd1/0488/image,text_ocr#col_text_ocr

abgerufen 17.10.2022

(6) Arthur Evans, ebenda, S. 942 ff.;

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/evans1935a/0596/image,info abgerufen am 04.11.2022

(7) Recherchen Prof. Dr. Fahrenberg, „Der Thron des Minos Recherche“

https://jochen-fahrenberg.de/uploads/media/Der_Thron_von_Knossos_Minos_Recherchen.pdf

abgerufen 09.12.2022

(8) Arthur Evans, The Palace of Minos at Knossos – Volume 4-2, Macmillan and Co. Limited, London 1921, S. 901 ff; https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/evans1935a/0551/image,info

(9) Georg Karo, Greifen am Thron, © Bruno Grimm, Druck Universitätsdruckerei Mainz GmbH, 1959; S. 26

(10) Arthur Evans, ebenda Seite 465

(11) Jorgos Tzorakis Knossos – Führer zum neuen Palast – Ebenda, Seite 73

(12) Arthur Evans, ebenda, S. 325 ff.

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/evans1921bd1/0361/image#col_text_ocr – abgerufen: 20.04.2023

(13) Arthur Evans Ebenda – Seite 326 https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/evans1921bd1/0362/image

(14) Georg Karo, Greifen am Thron, erschienen bei Bruno Grimm, Baden-Baden 1959, Seite 22